多様性と共に歩む学校現場のいま

近年、日本でもグローバル化の波を受けて、外国にルーツを持つ子どもたちが公立学校に通うケースが増えてきました。その中でも注目されているのが、イスラム教徒(ムスリム)の子どもたちへの対応です。

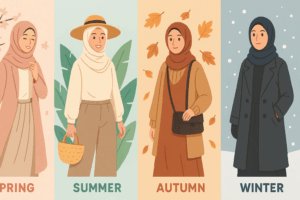

イスラム教は食事や服装、礼拝など、日常生活に関わる宗教的なルールが明確にあるため、日本の学校現場でも理解と配慮が求められる場面が多くなっています。この記事では、義務教育の現場で見られるイスラム教徒児童への対応の傾向をまとめてみました。

食事:ハラール対応は家庭との連携がカギ

給食では豚肉やアルコール(みりんなど)を避ける必要があるため、ムスリムの児童は基本的にお弁当を持参するケースが多いです。ただし最近では、ハラール食材の取り入れを検討したり、メニューの内容について事前に家庭と相談して調整を行う学校も増えてきました。

また、給食の配膳などの役割は「参加できる範囲で」と柔軟に対応しているところもあります。

礼拝:静かなスペースの提供など柔軟な対応も

ムスリムの子どもたちは1日5回の礼拝が宗教上の義務とされていますが、日本の学校生活の中で全てを実施することは難しいのが現実です。しかし、一部の学校では校長室や空き教室を礼拝スペースとして提供したり、金曜礼拝(ジュムア)のために特別な許可を出したりと、理解ある対応も進んでいます。

授業:宗教的配慮が必要な場面では別メニューも

図画工作では偶像崇拝に関わる描写(人物画など)を避けるよう工夫したり、音楽では楽器演奏や歌唱を控え、代わりに別室で自習を行うケースもあります。また、水泳や体育では、肌を露出しない長袖・長ズボンの体操服や、女子にはブルキニの着用を認める学校も出てきています。

学校との対話がポイント

最も重要なのは、保護者と学校との丁寧なコミュニケーションです。学校ごとに対応は異なるため、入学前や新学期のタイミングでしっかりと希望や配慮事項を伝えることが大切です。また、学校側も文化的背景を理解しようとする姿勢を持つことで、子どもたちが安心して学校生活を送ることができます。

まとめ:共に学ぶ社会へ

多文化共生が求められる現代において、宗教や文化の違いを尊重し合う教育現場のあり方は、ますます重要になっています。イスラム教徒の子どもたちへの対応は、その一つの象徴です。

小さな配慮の積み重ねが、子どもたちの「学びたい」「通いたい」を支えています。これからも、日本の学校現場が柔軟で温かい場であり続けることを願ってやみません。